バイトでも社員でも、働いてお給料をもらうと受け取るのが給与明細。生まれて初めて受け取ったけれど、なんだかよく分からなかったという人もいるのではないでしょうか。

給与明細は実は大事な情報が掲載されているので、ちゃんと見てお給料の詳細を把握しておくことが重要です。

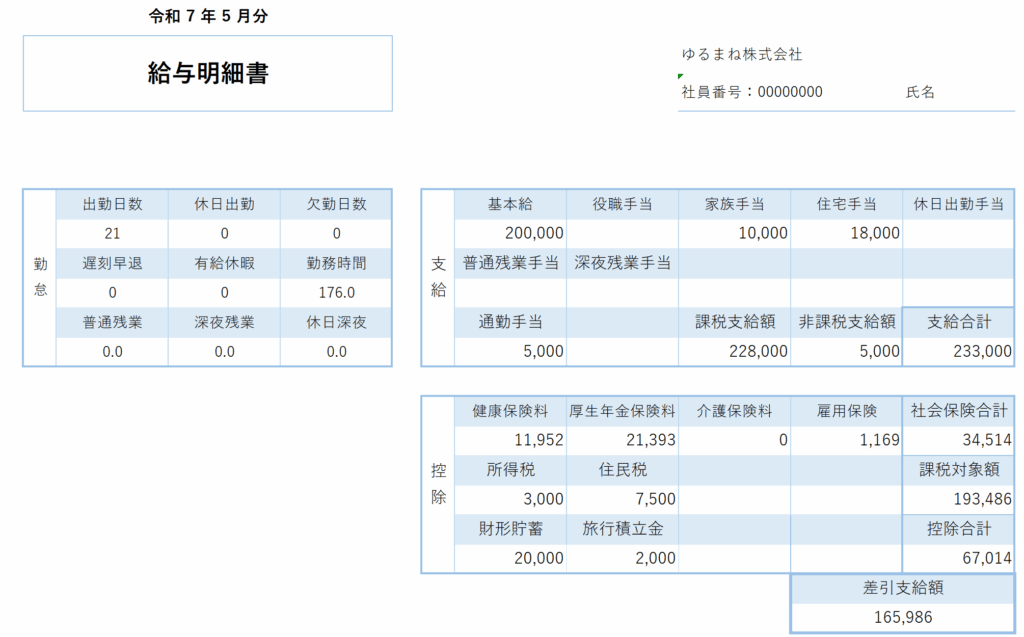

給与明細の見方を紹介します。

給与明細とは

給与明細は、給料の支給額や控除額などを記載した明細書です。給与明細の交付は企業に義務付けられているので、万が一受け取っていない人は人事担当者に確認しましょう。

給与明細には、以下の3点が記載されています。

- 勤怠

- 支給

- 控除

勤怠は、実際に勤務した日数や時間数です。出勤日数や欠勤日数、残業時間などが記載されています。

支給は、企業から支払われる金額です。基本給や各種手当などの金額が記載されています。

控除は、お給料から引かれる金額です。税金や社会保険料のほか、財形貯蓄などで積み立てをしている場合もここに記載されます。

勤怠の見方

勤怠には勤務した日数や時間数が記載されているので、各項目に間違いがないかを確認しましょう。

ここで注意したいのが締め日です。どこまでを1か月とするかという基準の日で、会社によっては15日だったり月末だったりします。

この締め日までに働いた分は反映されますが、それ以降は来月分に反映されるので注意しましょう。

支給の見方

会社から支払われる給与が項目ごとに記載されています。項目が多いので、大事なところだけでも把握しておきましょう。

基本給

読んで字のとおり、基本的な給与です。毎月固定で支払われる給与で、手当の計算をする際の基礎としても使われます。

勤務年数が上がったり業績が上がったりすると増えるのが一般的です。減ることもあるみたいですね。困りますね。

残業手当

残業した分プラスでもらえる給与です。残業時間や回数によって金額が変わるので、実際の勤怠との違いがないかを確認しましょう。

ちなみに、会社によっては、「多分残業してもらうことになるから、元から一定時間分の残業手当を基本給に入れておくね」という制度のところもあります。これをみなし残業と呼びます。

みなし残業自体は要件を満たしていれば違法ではないのですが、給与明細にみなし残業代が書かれていないと違法になるので、みなし残業の制度がある人は確認しておくことをおすすめします。

通勤手当

電車やバス、自家用車など、通勤にかかる費用を補填してくれる手当です。1か月15万円までは税金がかかりません。

通勤手当は実は従業員に支払う義務がないお金なので、会社によっては全額が支払われなかったり、そもそも何も支払われないこともあります。

思ったより通勤手当が少ないと思ったら、会社の就業規則を確認してみましょう。

その他手当

会社によっては、住居手当や資格手当など、それ以外の手当がもらえる場合があります。ありがたいですね。

申請しないともらえない手当もあるので、もらいそびれがないか確認しておくことをおすすめします。

控除の見方

せっかく頑張って得たお金を天引きしていくやつらです。しっかりじっくり見ていってやりましょう。

社会保険料

健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料・雇用保険料の総称です。これ以外にも労災保険がありますが、労災保険は会社が保険料を全額負担してくれるので給与明細に書いていないことが多いです。

このうち、健康保険料と厚生年金保険料は標準報酬月額によって決まります。詳しくは以下の記事をどうぞ。

介護保険料は40歳以上になると納付が義務となるので、39歳までの人は引かれません。40歳以上になると、標準報酬月額やボーナスの金額に応じた金額を納めます。

雇用保険は、仕事がなくなった時の給付などを受けるための制度です。こちらも以前記事にまとめているので、気になる人は読んでみてください。

いずれも天引きされている額が大きいのですが、健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料は会社が半分、雇用保険料に至っては半分以上負担してくれていると思うとちょっと怒りも収まる気がしませんか?

社会保険料を減らすのは個人では難しいものの、どうしても社会保険料を抑えたいなら、会社の近くに住むという方法があります。

社会保険料の計算に使う標準報酬月額は通勤手当も含まれるため、通勤にかかる交通費が減ればその分標準報酬月額も少なくなります。本気で社会保険料を減らしたい人は検討してみてもいいかもしれませんね。

税金

給料から控除される税金は、所得税と住民税の2つです。

所得税は「多分今年はこのくらいの額になると思うから引いとくね」という感じのざっくりした金額で引かれるので、年末に正しい金額に調整します。これが年末調整です。

それに対して、住民税は前年の収入をもとに計算します。社会人1年目の場合、前年にアルバイトを頑張りまくっていた人以外は住民税が課税されません。

税金は頑張れば低く抑えられるので、高いと思ったら節税を試してみましょう。

節税といえば真っ先に思い浮かぶのがふるさと納税です。寄付金控除という仕組みを利用し、ほかの自治体に寄付すると税金が安くなるので、実質2,000円の負担でお礼の品が貰えます。

ほかには、iDeCoを活用するのもおすすめです。掛金が全額所得控除の対象になるので、税金が安くなります。iDeCoに関して詳しく知りたい人は、以下の記事をどうぞ。

税金が高いと感じたら、これらの節税から始めてみてはいかがでしょうか。

その他の控除

会社によっては、財形貯蓄や懇親会や社員旅行などに向けた積み立てをしているケースもあります。

給料から天引きする財形貯蓄は貯金ができない人の強い味方なので、貯金が苦手な人は試してみるといいかもしれません。

財形貯蓄についても解説している貯金方法の記事はこちらをどうぞ。

流し見するだけじゃもったいない

毎月届く給与明細は、皆さんの大事なお金のことをよく知り考えるための重要な素材です。

流し見するだけではもったいないので、じっくり読んでお金のことについて考えてみませんか。

コメント